MIN-IRENトピックス

2017年2月28日

6年目の福島III 生じる迷い

フォトジャーナリスト 豊田直巳

「放射能に色が付いていたらって、思うのよ」─。この言葉を初めて聞いたのは2011年3月30日、飯舘村で取材していたときだった。その後は福島を訪れるたび、同じ言葉を聞くことになる。

その10日後には国から全村の避難指示命令が出されることになる飯舘村だが、まだ想像すらできない大勢の人々が村に残されていた。その中で「見えない放射能」に戸惑いながら、農作業を続けていた菅野隆幸さん(72)と益枝さん(68)夫婦に出会った。

よそから検出された放射性ヨウ素の影響で、ハウス栽培の小松菜が出荷停止になった。しかし、夫婦は値の安い小松菜より、陸ワサビを気にしていた。村で先駆的に栽培してきたからだ。

「ハウスの中だから大丈夫だと思うんだけど」と不安を口にした益枝さん。「この“目に見えない”っていうのが困るわね。放射能に色でも付いていれば、逃げるんでしょうけど」と、ぽつりと漏らした。この日、一緒に暮らす孫たちは、村役場で行なわれた甲状腺被ばくの簡易検査を受けていた。

「もう、野菜は作らない」

あれから6年。一家8人で暮らした大きな家はそのまま村内に残っているが、家族は菅野夫婦、長男夫婦と孫、次男の3世帯に分かれて暮らしている。自慢のワサビを育てていたビニールハウスは更地にされ、その上に無数の太陽光発電のパネルが並ぶ。

菅野夫婦は避難先の福島市南部の仮設住宅から、川俣町に借りた畑で行者ニンニクの栽培を続けている。しかし、「仮に村に戻っても野菜など食べ物は作らないつもり」と言う。

避難して1~2年は「子どもたちはどうあれ、私たちは帰って農業を続ける」ときっぱり言い切っていた夫婦にも、避難指示解除が現実の日程に上がり、迷いが生じていた。

行者ニンニクを育てる川俣町の畑で菅野夫婦

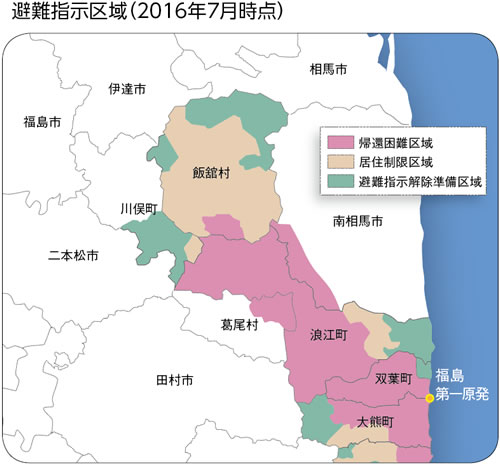

国は原発事故の3年後から、避難指示区域のうち「居住制限区域」と「避難指示解除準備区域」について次々と避難指示を解除してきた。飯舘村も3月31日、村のほとんどを占める両区域で避難指示が解除される。残る避難指示区域は、浪江町と接するごく一部の「帰還困難区域」にすぎない。色が付いていないから分からないが、指示は解除されても放射能は残る。東京五輪に向けた「見せかけの復興」ではないか。

酪農からそば作りへ

避難前は乳牛50頭を飼っていた長谷川健一さん(65)。伊達市の仮設住宅で暮らしながら、昨年から飯舘村内の畑に通い、そばの試験栽培を始めた。「そばを作っても、『飯舘産』で売れるとは思わない。でも、耕作地を草ぼうぼうにしておくわけにはいかないから」と話す。

村内に20ある行政区の1つ、前田区の区長も務める長谷川さん。震災前から、数人の仲間と共同でコンバインなど大型機械をそろえてきた。たとえこの先農家が戻らなかったり、耕作を放棄しても、コンバインを使えば行政区内の田畑くらいは耕すことができるのではないかと考えている。

「農作物がまっとうな値で売れなかったら、本来の価格との差額は東京電力に損害賠償を請求するつもりだ。目的はカネじゃなくて農地の保全だけど」。

農作物のうち、米や豆、野菜などは、土壌から作物へのセシウム移行率が低いといわれてきた。これまでの検査でも、国の出荷制限値(100ベクレル/1kg)を超えることはほとんどなかった。たとえセシウムが0でも、風評被害で売れないのが現実だが。

ところが昨年12月、飯舘村のそばからは23ベクレルのセシウムが検出された。理由は不明だ。それでも長谷川さんは伊達市から片道40?50分かけて、古里に帰っては畑仕事に汗を流す。

そんな彼ですら、帰還の決意は揺らいでいる。生き甲斐だった酪農への思いを吹っ切るように解体した牛舎跡。それを見ながらのそば作りは農業の喜びではなく、使命感の表れにすぎない。子や孫が戻らない村でのそば作りなど、未来に引き継がれることはないと自覚している。

いつでも元気 2017.3 No.305

この記事を見た人はこんな記事も見ています。

この記事を見た人はこんな記事も見ています。