MIN-IRENトピックス

2018年5月22日

母子のいのちに寄り添う支援 SDHの視点で各科が連携 埼玉協同病院産婦人科 小児虐待対策チームのとりくみ

全日本民医連第四三回総会方針では、患者から学んだ地域の課題、医療・介護福祉の実態をSDHと結びつけ、改善、予防するとりくみの強化を提起しています。女性と子どもを守る医療活動の実践と患者・地域住民の健康の社会的決定要因を読みとる力を強化しようと奮闘する埼玉協同病院の産婦人科と小児虐待対策チームのとりくみを取材しました。(長野典右記者)

産婦人科

「先日も一〇代の飛び込み分娩がありました。若年の妊婦は厳しい家庭環境で育っていることが多いですね。彼女らは周囲に対する信頼感を持つことができず、SOSが出せません。むしろ出さないことでプライドを保っていることもあります」と語るのは同院産婦人科の芳賀厚子医師。

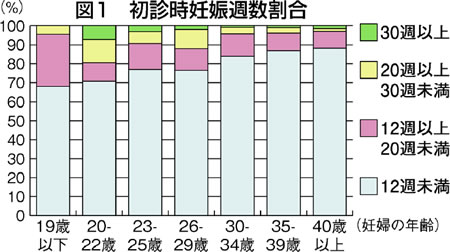

二〇一五年一年間に受診した八二九例の妊婦をみると、通常より遅い一二週(妊娠四カ月)以降の初診が若年妊婦では三割近くに上ります(図1)。シングルで出産した妊婦の背景を見ると若年者が多く、初診週数は三〇週(妊娠八カ月)を過ぎている場合もあり、転院を繰り返すなど診療が継続しにくい傾向がありました。

彼女たちの成育歴をみると八割が母子、再婚家庭で育っていて、低学歴や非正規雇用など経済的基盤が脆弱(ぜいじゃく)な上、妊娠発覚後にパートナーと連絡が取れなくなるなど追い詰められた状況にありました。受診後に生活保護受給で生活のめどが立った人もいましたが、精神疾患も合併していて育てることができず、特別養子縁組の手続きを行った例もありました。

人生を立て直すチャンス

芳賀さんは「妊娠は彼女たちにとって人生最大のピンチとも言えますが、そこに私たちが関わることで人生を立て直すチャンスにしていきたいと思っています。彼女たちと信頼関係をつくり、無事に出産しその後の支援につなぐため、スタッフは多くの時間と労力をかけています。本来ならそこに公的・財政的な支援があるべきですが非常に乏しいのが実情です」といいます。

英岡和香子看護長は「地域に戻り育児をしている姿を見ると、病院がどこまでできるかが試されていると思います。患者が地域でどう生きていくのかを見守ることができるのは、患者の立場に立つ医療を実践する民医連の器があるから」と語りました。

貧困や社会的困難の連鎖の最前線の現場に関わるのが産婦人科医療です。連鎖を断ち切るためには手厚い支援が必要です。妊婦・出産を通じて産婦人科でできたつながりを、小児科や精神科などの他科や公的機関につないで出産後の養育支援に生かしていけるよう模索を続けています。

小児虐待対策チーム

埼玉県の児童虐待相談件数が一万を超え、全国三位となりました。これまで児童虐待の相談の例もあったことから、同院小児科では二〇一七年一月に院内に小児虐待対策チームを発足させました。

専門性発揮し地域や家族につなぐ

同対策チームは医師二人、看護師二人、助産師二人、精神保健福祉士一人の七人で構成。気になる親子の身体的所見や待合室での態度について、各科からあがった「ココロンチェックリスト」を検討し、対応を協議しています。外科での骨折、皮膚科でのやけどなど、院内で気づく虐待のサインはこのチームにつないでいます。

事前予防がチームの目的

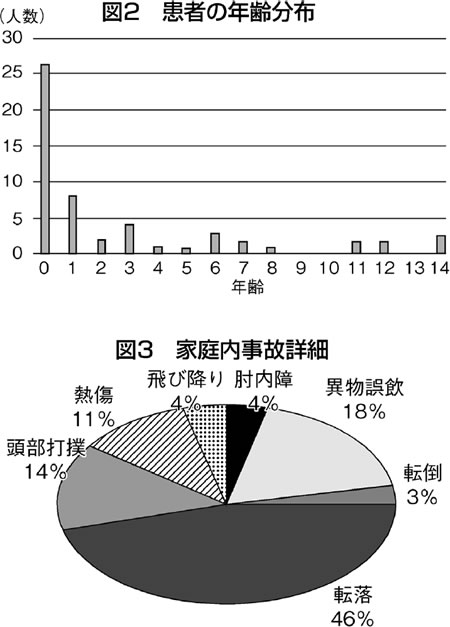

同チーム発足後、報告された患者は五五人でほとんどがゼロ歳児(図2)。内容は家庭内事故(四九%)、虐待疑い(二二%)、虐待(四%)などでした。家庭内事故の内訳は、転落(四六%)、異物誤飲(一八%)、頭部打撲(一四%)と続きます(図3)。ひとり親世帯や精神疾患のある親、経済的に貧困な家庭であることがその背景にあります。助産師の高田綾野さんは「子育てに追い詰められれば、虐待は、誰にでも起こりえること」と語ります。

同チーム代表の平澤薫医師は「虐待にいたらないよう事前に予防していくことがチームの目的。必要な機関につないでいくこともあります」と。チームメンバーの小児虐待研修会への参加や、行政機関との懇談など地域連携の促進もはかっています。

「同チームの今後の課題は、保護者への事故予防指導をどれだけできるか、多職種の専門性を発揮して家族支援を行うこと」と平澤さんは話しています。

(民医連新聞 第1668号 2018年5月21日)

この記事を見た人はこんな記事も見ています。

この記事を見た人はこんな記事も見ています。