いつでも元気

2006年7月1日

元気スペシャル チェルノブイリ事故20年 被ばくの恐怖 今も

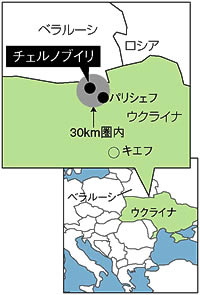

原子炉が大爆発したチェルノブイリ原発事故。四月二六日で、二〇年が過ぎた。事故によって北半球全域が汚染され、環境に放出した放射性物質は、広島型原爆の四〇〇~五〇〇倍といわれている。

周辺三〇??圏内は、今も立ち入り禁止となっている。

フォトジャーナリスト 森住卓

“愛情いっぱいに育てよう”と

2世代3世代にも被害が

ここは私たちのふるさと

旧ソ連政府は事故後、原発から三〇礰圏内の住民一三万五〇〇〇人を避難させた。しかし移住先の生活になじめず、住み慣れた村に戻ってきた人々がいた。彼らのことを「サマショール(帰村者)」と呼んでいる。

原発から直線で南東三〇礰神のところにあるパリシェフ村には一六人が住んでいる。事故前は約一〇〇〇人の村だった。

ミハイロさん、マリヤさん夫婦はともに七〇歳だ。牛三頭とニワトリを飼っている。畑で野菜を作り、自給自足の生活をしている。「空気の悪い都会では暮ら せない。ここは私たちのふるさとです。汚染されて危険だというけど、離れるつもりはありません」

ガイドのアレキサンダーさんは「ここの汚染は15硺レントゲン/毎時だ。夏になると25~30硺レントゲン/毎時にあがる」という。

マリヤさんが買い物にいくというのでついていった。雪道を五分ほど歩くと村の中心部である。昔は商店があった建物で、数人の老人が世間話をしていた。イ ワンコフ市から週二回来る移動マーケットが到着するのを待っているのだ。

がらんとした建物の中では、看護師のニーナ・ボリコシビッチさんがお年寄りの血圧を測っていた。八七年から被ばく者の検診をしていて、この地域は昨年か ら担当になったのだという。一二〇人の住民の検診を受け持っている。

「お年寄りばかりだから、あちこち具合が悪くなってるわ。それが放射能との関係かどうかよくわからない」と血圧計のメーターをじっと見つめた。

ぼくはなぜ歩けないの?

首都キエフから車で一時間ほどのところに、ブッチャという町がある。首都圏に通う労働者のベッドタウンだ。

この町に両手両足に障害のあるスタスくん(9)が住んでいる。旧ソ連時代に作られたオンボロアパートの七階。冷え込みのきつい日、お母さんのリーザ・ユ ヒメンコさん(29)が一階まで迎えにきてくれた。笑顔のすてきなお母さんだった。

玄関のドアを開けると、ぷくぷくと太ったスタスが膝立ちして迎えてくれた。「こんにちわ」と差し出された手は変形し、指が不揃いで腕と手の境目がなかっ た。どこを握ればよいかわからずに握手したら、そこが手首だった。

チェルノブイリ原発で事故が起こったのはリーザさんが九歳、夫のパブロさんが一三歳のときだった。二人の育った村は原発から西に五〇礰離れた、マキシムビッチ村だ。

リーザさんは近くの森や小川でイチゴやキノコ、魚をとり、子ども時代を過ごした事故から二年後、隣村に入ってイチゴをたくさん食べたあと、舌がベタッと アスファルトを塗られたような感じになった。森林保護官だった兄から放射線測定器を借り、捕ったナマズを測ると、許容量をはるかに超えていた。

村には毎年、検診の車が来たが、リーザさんの体に異常は見つからなかった。

その後、リーザさんは教師になり、一九九六年に森林保護官をしていたパブロと結婚。翌年スタスが生まれた。スタスの手足はつけ根から内側に曲がり、指も 変形していた。医師からは一生歩けないだろうと告げられた。

「目の前が真っ暗になりました。兄弟は、なぜこんな子を産んだと私をなじり、離れていきました。夫も一時は混乱し、私を責めました。でもスタスには何の 罪もない。私は、愛情いっぱいに育てようと決めました。夫も自分を取り戻し、助け合って子育てをしてきました」

三回の大手術をしたが、歩けるようにはならなかった。スタスは成長するにつれ、自分の体に何が起こったのか質問するようになった。

自分が被ばくしなければこの子はこんな目にあわなかった、という悔やみがいつも彼女の頭から離れない。いつかスタスに、出生の秘密を告げなければならない日が来ると覚悟していた。

二〇〇三年、ニューヨークで「9・11事件」が起きた。何千人もの命が一瞬に失われた。ショックだった。犠牲になった人々の姿とスタスの命が重なった。

「テロでたくさんの命が失われたわ、でもあなたは生きている。生きられなかった人々の分まで生きて」。リーザさんは原発事故で被ばくしたことをスタスに 打ち明けた。スタスはそれ以後、自分のことをきかなくなった。

小学校に上がったスタスは成績が優秀だった。毎日リーザさんが送り迎えをしたが、運動不足のため体重が母親より重くなってしまい、抱えて外に出られなく なった。仕方なく家に先生に来てもらい自宅学習に切り替えた。

「外で思いっきり遊ばせたい」

でもこのアパートではそれもできない。リーザさんは、母親のいるマキシムビッチ村に引っ越すことに決めた。

もうすぐ村にも春が来る。ライラックの花の香りが村中に漂い、リンゴの花やポプラの花が咲き、一年のうちで一番美しい季節を迎える。村にはスタスの友だ ちもたくさんいて一緒に遊んでもらえる。土の上で思いっきり遊ばせたい、とリーザさんは願っている。スタスの夢は英語の翻訳者になることだ。

日本の被爆者の姿と重なる

エネルギーを原発に頼ってきたウクライナ、ベラルーシ、ロシアなどチェルノブイリ関係国は、「事故は過去 のこと」というのが本音のようだ。被害をできるだけ小さく見せ、幕引きをはかろうとしている。被害者は切り捨てられようとしているのだ。しかし事故から二 〇年。がんの発症が増え、被害は世代を超えて広がりはじめている。

広島・長崎の被爆者は、被爆六〇年を過ぎた今、被ばくの被害を認めない政府と、人生をかけてたたかっている。その姿と、チェルノブイリ被害者の姿が重なった。

いつでも元気 2006.7 No.177

この記事を見た人はこんな記事も見ています。

この記事を見た人はこんな記事も見ています。