いつでも元気

2009年7月1日

元気スペシャル セミパラチンスク 核実験場閉鎖から20年

写真家 森住 卓

旧ソ連の核実験場だったセミパラチンスク。昨年秋、五年ぶりに訪れた。

この地で、はじめて核爆発が起きたのは一九四九年、ちょうど六〇年前だ。それから四〇年間、核爆発は四六七回に及んだ。環境に放出された放射性物質は、チェルノブイリ原発事故の五〇〇〇倍といわれている。

周辺の村ではなにが…

カザフスタンは、二〇年前にソ連から独立。カザフ国民は世界ではじめて、国民的運動によって核実験場の閉鎖をおこない、核兵器廃絶、非核宣言をおこなった。その後は豊富な地下資源を背景に、めざましい経済発展を遂げている。

カザフスタンは、二〇年前にソ連から独立。カザフ国民は世界ではじめて、国民的運動によって核実験場の閉鎖をおこない、核兵器廃絶、非核宣言をおこなった。その後は豊富な地下資源を背景に、めざましい経済発展を遂げている。

だが、核実験場周辺の住民は、忘れられ、置き去りにされているのが実態だ。

ドロン村

失意の底で、毎年80人が死亡

|

| 1999年冬、撮影したアルダットくん(当時13歳)。3年後の秋、自殺した |

カザフ共和国の東端に位置するセミパラチンスクは、アルマティーから飛行機で一時間ほどで行け るが、航空券が数年前の二倍以上になっていた。しかも友人が、墜落の危険があるから乗らないようにというので、はじめて二三時間の列車の旅となった。列車 は家族や友人同士、ビジネスマンなどでほぼ満席だった。チケット代は航空機のほぼ一〇分の一で助かった。

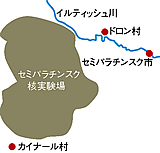

向かったのは核実験場の北にあるドロン村だ。セミパラチンスクからの直線距離でおよそ一〇〇キロメートル。この日はあいにくの雪で、三時間もかかってしまった。

遠くテンシャン山脈からイルティッシュ川が運んできた砂が堆積し、なだらかな河岸段丘が広がっている。

|

| ドロン村。イルティッシュ川の向こうに核実験場が広がる |

ドロン村は、何度も高線量の放射能にさらされた。とくに一九四九年の最初の核実験と一九五三年のはじめての水爆実験、そして地下核実験の放射能漏れ事故などで、いまも高汚染地域になっている。

被曝検査の結果では、チェルノブイリ事故のとき処理に駆り出された兵士より、この村の被曝量は三倍も多かった。

住民はみんな病気

|

| ドロン村の医療助手、アリアさん。村に残っているのは老人と貧しい人たち。子どもの80%が春先になると鼻血をだすという |

村に入ると廃屋が目につく。若者がセミパラチンスクやアルマティーなどの都会に出て行き、残されたのは年寄りと貧しい人びとばかりになってしまった。

一五年前に訪ねたときには、壊れかけてはいたが病院があった。医者も看護師もいた。しかしいまは、小さな建物に診察室と待合室があるだけだった。

診察室は四畳半くらい。ペチカが壊れ、火の気のない部屋は防寒着を着ていても寒い。そこに医療助手のアリアさん(36)がいた。アリアさんは村人の命の綱だ。

|

| 息子の墓参りに来たアルダットくんの父ケンジュバイさん(68) |

アリアさんはこの村で生まれ、セミパラチンスクの医科大学を卒業した。二〇〇〇年までセミパラチンスク中央病院で産科医として働き、その後、医療助手として生まれ故郷に赴任してきた。この診療所は医者の給料が安いので、医者は短期間でよそに行ってしまう。

村の人口は四〇〇人。二〇年前と比べ約一三%に激減した。

「住民はみんな病気なの。毎年八〇人が亡くなってゆく。原因は循環器系や甲状腺疾患、がんなど。核実験の影響よ」と顔を曇らせた。

アリアさんには娘が四人いる。上の二人は心臓が悪い。セミパラチンスクの病院で精密検査を受けたが異常はないといわれた。しかしアリアさんは、核実験の 影響で病気になったと思っている。夫の妹の子ども二人も、四年前から歩けなくなってしまった。まだ一四歳と一六歳だ。妹の夫は三五歳で亡くなった。死因は 不明だ。

アリアさんの母親も、三〇年前から原因不明の病気で外に出られない。

若者がつぎつぎ自殺

|

| 羊を放牧するカイナール村の医師、アキンバイさん |

アリアさんの気がかりはまだある。村に自殺者が多いことだ。昨年、五人の若者が自ら命を絶った。

核実験場周辺の村では、以前から、自殺が多いと騒がれている。理由ははっきりしていないが、経済発展から取り残されたこの地域で、貧困と差別が若者の未来を奪っているのでは、と思う。

「核実験の問題は終わった」というのがカザフでの支配的世論であり、核実験被害にはふたをしたいというのが政府の本音だ。カザフ国内だけではない。一九 九九年、日本政府がホスト国になって、東京でセミパラチンスク支援国際会議が開かれたが、その二年後、国連もセミパラチンスクから撤退。日本のODA(政 府開発援助)も撤退した。国際的にも核実験の問題を終わらせたい勢力がある。

ドロン村は失意の底に沈み、声さえ上げることもできず、消滅の一途をたどっているかのように見えた。

カイナール村

被曝者自身の運動おこそうと

|

| セミパラチンスク市にある「子どもの家」には核実験場周辺の村で産まれた障害児が預けられている |

しかし、被曝者自らが、ようやく立ち上がろうとしている村もあった。核実験場の南西端に位置するカイナール村、人口三〇〇〇人の遊牧民の村だ。

この村の病院には、院長のアキンバイ・カキムジャノバ医師と、産科医で妻のアリアさんがいる。アキンバイさんは、セミパラチンスクの大病院に来るよう、 これまでも何度も誘われた。しかし、村で生まれ育った彼は、被曝者を見捨てるわけにいかないと、この話を断っている。

アリアさんは先進医療を学びに、積極的に日本や中国にも出かけている。日本のNGOの支援で導入されたエコー診断器を使って、妊婦の検診や乳がん検診などができるようになった。

「エコー診断ができるようになって、奇形児の出産が減った。事前に異常がわかるとセミパラチンスクの病院に送ってしまうから」と静かにいった。

「街の患者も村の患者も、みな核実験の被害者なのだから、どこにいても等しく医療を受ける権利がある。私たちはそれを保障してあげたいの。医療に差があってはならないと思うから」

主体者となるまで20年が

アキンバイさんはドイツのNGO(非政府組織)の援助も受けながら、村に被曝者のユニオンを作ろうと思っている。「被曝者自身が被害救済のために行動を起こす組織にしたい」と話してくれた。

独立後二〇年が過ぎ、ようやく、被曝者自身が主体になって救済を求める運動がはじまったようだ。ソ連から独立しても、長年にわたる監視社会の中で生きて きた人びとは、主体性、創造性を奪われていた。自らの主体性をもって運動を起こすには、二〇年という時間が必要だったのかもしれない。

アキンバイさんの行動は、暗闇を照らすろうそくのようだ。ドロン村とカイナール村。核実験場をはさんだ二つの村に、光と影を見た気がした。

■森住卓・写真絵本「シリーズ核汚染の地球」を新日本出版社から刊行。『楽園に降った死の灰(マーシャル)』『ムスタファの村(イラク)』『六本足の子牛(カザフスタン)』。各一五○○円+税

いつでも元気 2009.7 No.213

この記事を見た人はこんな記事も見ています。

この記事を見た人はこんな記事も見ています。