人生をむしばむ 核兵器の廃絶に強い決意を 被爆者支援の普及と拡充を 核兵器をなくす国際市民フォーラム

原爆投下から80年。核兵器廃絶運動をすすめるため、2月8~9日に東京の聖心女子大学で、核兵器をなくす国際市民フォーラムを開催しました(核兵器をなくす日本キャンペーン主催)。全日本民医連は日本原水爆被害者団体協議会(以下、日本被団協)と広島の相談員の協力も得て「被爆者(ヒバクシャ)のいま~原爆被害・医療者からの視点~」を報告しました。当日の様子を紹介します。(松本宣行記者)

ますます必要な医療・介護

最初に藤原秀文さん(全日本民医連被ばく問題委員会委員長、広島・城北診療所、医師)が「広島・福島生協病院における被爆者死亡の実態」で基礎情報を説明しました。

「2023年3月時点での被爆者数は、10万6825人で、この1年で6824人が亡くなった。平均年齢は0・57歳ひき上がり、85・6歳となった。被爆直後の急性期を脱した被爆者も、放射線が原因の白血病を発症し、死亡する人びとが出てきた。がん疾患死も出てきた。高齢化するなかで心筋梗塞や動脈硬化性疾患なども有意差が見られるようになった」

被爆から80年がたち、全国の被爆者の平均年齢も85歳を超えています。身体機能の低下や認知症など、医療と介護がますます必要となっています。

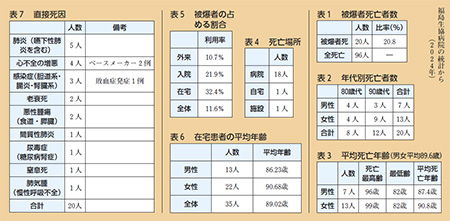

福島生協病院での2024年の全死亡96人のうち、被爆者の死亡は20人。表(1~7)で、具体的な数字を示しました。

がんの診断に恐れる

向山新さん(東京・健生会、医師)は「被爆者健診を通して見える医療の問題」を報告しました。向山さんは1985年から被爆者健診にかかわり、反核医師の会に参加してきました。

被爆者健康手帳を持っている被爆者は、年2回の定期健診と、年1回のがん検診を受けることができます。根拠法は1957年に施行された「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」です。向山さんは「当時の検査は項目が貧弱」と言います。1968年に「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」が施行。1988年にがん検診が追加され、1994年に「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」が成立し、被爆50年の1995年に施行されました。これまでの法律を一本化したものでしたが、被爆者の求める国家賠償は含まれませんでした。

「1985年当時、東京在住の被爆者は1万人を超え、当時勤務していた大田区も400人を超えていた。兵士として広島で被爆した、比較的若い人が多かった。高血圧や糖尿病などの生活習慣病が中心。年間でのべ150~180人ほどの人が受診していた」と、向山さんはふり返ります。

「被爆者のなかには、がんと診断されるのを恐れる人もいて、がん検診の受診率が上がらなかった。1985年から10年間で死亡は14人。悪性腫瘍で亡くなったのは8人(胃、肺、大腸、前立腺、喉頭、すい臓、胆管)」と向山さんは指摘します。

現在の東京の被爆者は約4000人です。高齢化に伴い、受診が困難になった人が出てきていて、のべ50人程度に減少しています。非がん疾患が多くなっており、常にさまざまな疾病で治療に通っていることが、健診の受診が減った一因と考えられます。

「被爆2世も最年長は79歳と高齢化しており、2世の今後の医療が今後の課題」と結びました。

介護手当の普及を

元民医連のSWで、ケアマネジャーの原玲子さん(日本被団協相談員)は「高齢化する被爆者の介護の実態とその問題点」を報告しました。

「被爆者の多くは、年金生活者だが、年金をかけることができず無年金者もいる。未納も多く、満額で受け取れない。わずかな年金と健康管理手当で暮らす人もいる」と、原さんは被爆者の置かれた前提を説明しました。

被爆者介護手当は、中度が月額7万1200円、重度は10万6820円です。同居家族のために給付される家族介護手当は重度のみで、月額2万3550円です。

日本被団協は家族介護手当に中度を設定し、手当も月額6万円を要求しています。しかし国は財政難を理由に、拒んでいます。

介護手当の受給件数は、月1000人程度で、受給できていないことがわかります。

原さんが、ある県で実施したアンケートで「夫の国民年金5万円と、自分の健康管理手当3万6900円で暮らしている。なぜ、あのとき、父といっしょに、死んでしまわなかったのか」と書かれていたと紹介すると、会場には涙を流す若い医師の姿もありました。

日本被団協は、現行法を最大限活用しようと呼びかけています。日本被団協が発行する「被爆者のしおり」は介護保険制度、被爆者手帳による助成が一目でわかります。原さんは「約10万6000人の被爆者に、このしおりを送り、伝えていきたい」と訴えました。

制度を利用させない行政

三宅文枝さん(広島原爆被爆者相談員の会会長)は「被爆者の生活状況とその主たる相談内容」を報告しました。

一つ目の事例は、被爆者の妻から「夫が被爆者で、医療特別手当を受給したい」という相談でした。夫は85歳、肝臓がん末期で入院中に亡くなり、申請には至りませんでした。原爆症と認定される制度の審査は厳しく、申請しても「原爆の放射線に起因しておらず、治癒能力が原爆の影響を受けていない」と、ほとんどが同じ文言で回答され、却下されます。

「申請前に亡くなる人、結果が出ない人、死亡後に認定される人もいる」と三宅さん。

2023年の調査で、手帳を所有する被爆者は11万3649人。そのうち認定被爆者は5656人。5%に満たないのです。

二つ目は被爆者健康手帳申請の事例です。ステージ4の大腸がんとなった被爆者の相談でした。

「相談者は当時、生後6カ月で祖母の家にいた。申請時、行政から証人を探すよう求められ、どうすればよいかという相談だった」

黒い雨(※)が降った地域だったたため、三宅さんは黒い雨で被爆者健康手帳の交付を受ける相談に切り替えました。

被爆当時を知っている人は亡くなっています。当時は住民票の制度がなく、被爆時に祖母宅で暮らしていたことが証明できませんでした。しかし、隣の寺の住職が、祖母宅の存在を証言。小学校の通学記録と母の手紙、大腸がんの診断書とともに提出し、79歳で被爆者健康手帳が交付されました。

三宅さんは「行政には被爆者に制度を利用させない、申請をあきらめさせようという態度が見受けられる。原爆で亡くなった人に補償しない。被爆者に医療を受けさせない。生活の保障を認めない」と怒りを隠しませんでした。

分科会の終わりには、活発な質疑と感想交流が行われました。

※ 広島・長崎への原爆投下後に降った放射能を含む雨で、爆心地以外にも放射能汚染をひろげた。

被爆80年 世界とつながり 核のタブーを引き継ぐ運動に

2月8日に行われた6つの全体セッションのうち、一部を紹介します。(丸山いぶき記者)

開会セッション「被爆者の声を世界へ」では、日本被団協事務局次長でもある和田征子さんが主催者あいさつに立ち、代表委員の田中熙巳(てるみ)さんが講演をしました。

被団協は結成から約70年、戦争を起こした国に補償を求め、核兵器の恐ろしさと速やかな廃絶、絶対不使用(核のタブー)を訴えてきました。田中さんは「核のタブーを引き継ぎ、被爆80年を、核兵器をなくす運動をつくりあげる年にしてほしい」と訴えました。

世界の運動と連帯

セッション「核兵器のない世界を想像/創造する」では、ピースボート共同代表の畠山澄子さんらが、海外代表と議論しました。

国際原子力機関(IAEA)などで要職をつとめたタリク・ラウフさんは、1945年以降人類が10万発以上の核兵器を製造し、その9割を解体させてきたと指摘。「SNSで核兵器のリスクを発信し、政治家が無視できない状況をつくろう」と、草の根の運動を呼びかけました。ケニアから来日した世界宗教者平和会議国際委員会事務局長のフランシス・クリアさんは核抑止力論について、「恐怖を持続させ、地球を持続不可能にさせる」と警鐘を鳴らしました。

今なお直面する被害

「グローバルヒバクシャと核被害者援助」と題したセッションでは、アメリカとフランスによる核実験の被害者とともに、核兵器禁止条約6・7条が定める核被害者援助のあり方を深めました。

ヒナメラ・クロスさん(1988年生まれ、2児の母)は、太平洋におけるフランスの核実験が原因で白血病を患い、核廃絶の運動に参加、仏領ポリネシア議会議員になりました。「私たちは30年間、フランスのモルモットだったことを、知らなかった」と語り、核被害者援助に向けて、国際的なつながりや若者への教育、医療支援の必要性を訴えました。

各セッションは、「被爆80年 核兵器をなくす国際市民フォーラム」のホームページ(QRコード参照)から、動画で視聴できます。学習に活用してください。

(民医連新聞 第1826号 2025年4月7日号)

- 記事関連ワード