調査開始から10年 高齢・独居・孤独化する被災者の声を伝える 宮城民医連 2024年度災害公営住宅健康調査より

東日本大震災から14年。宮城民医連は3月6日、仙台市内で記者会見し、「2024年度災害公営住宅健康調査」の結果を報告しました。今回の結果の特徴などについて、県連副会長の矢崎とも子さん(坂総合病院・医師)と、坂田匠さん(宮城厚生協会・事務)に聞きました。(丸山いぶき記者)

2015年から実施している同調査は、今回で10回目。会見で記者から熱心な質問も受けました。公的な調査が終了するなか、「いまデータを示せるのは私たちだけ。データはすべて出すべきだと感じた」と矢崎さん。県議会野党議員13人とも、意見交換しました。

目的は災害公営住宅に住む被災者の健康や生活状況を把握し、支援活動に生かすこと。事業所がある自治体を中心に10自治体、計4332軒に、聞き取りとポスト投函、郵送回収でアンケート調査。回収した550件中、個人情報利用に承諾した被災による入居者、338件の結果をまとめました。

■「生きていてつらい」の声

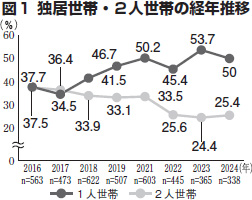

被災による入居者は減り、高齢化しています。入居者の半数が独居で、その割合は増加傾向(図1)。うち70代以上は68・7%、近くに親戚や家族がいない人も21・9%でした。

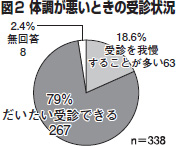

過去1年間に健診を受けた人は73・7%。治療の必要がある人は79・6%、体調が「とても悪い」「あまりよくない」は35%。「受診を我慢することが多い」は18・6%(図2)。理由は医療費(42・9%)に次ぎ、「付き添う人がいない」28・5%。介護保険サービスや地域コミュニティーと結びついていない可能性を示しました。

重度の抑うつ状態が疑われる人は7%にのぼり、厚労省の直近2022年の国民生活基礎調査結果の4・5%を上回りました。「生きていてつらい。誰でもいいから話したい」との自由記載もあり、「震災で助かった人に、10年以上たち、そんなこと言わせていると思うとたまらなくつらい」と矢崎さん。

■行政の責任が浮き彫りに

家賃支払いが「たいへん苦しい」「やや苦しい」は40・2%。うち半数で実際に家賃が上昇。坂田さんは、収入にかかわらず入居できた災害公営住宅でも、3年後には収入要件が適用され、基準を超える収入のある世帯は、近隣の民間賃貸住宅並みの家賃となる問題を指摘します。15万5000円もの家賃、「がんばった分家賃が上がり貯金できず、引っ越しできない」との声もありました。

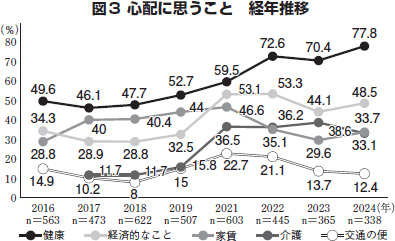

生活が「たいへん苦しい」「やや苦しい」は52・4%。理由は「食費」「水光熱費」が多く、今後の心配は「健康」が上昇(図3)。困窮群は普通群に比べ、「受診を我慢する」「抑うつ症状を有する」割合が優位に高い結果でした。

■続ける意義をかみしめ

宮城民医連は県と自治体に、公的な調査の実施、見守り・相談活動の強化、コミュニティーづくり、家賃の軽減、医療費と介護サービス利用料の負担軽減、住環境や交通手段の拡充、物価高騰対策支援に、行政の責任でとりくむよう要望。自治体ごとの集計は交渉に生かし、災害公営住宅ごとの結果を、入居者にも知らせています。

診療圏での長年のとりくみへの信頼が、切実な声に現れる一方、「どうせ変わらない」と悲嘆する声も毎回あります。「だからこそ続ける意義は大きい。今までつながれなかった人に届き、いのちをつなぐ可能性もある」と矢崎さん。昨年から県連3年目制度教育にも震災の教訓の継承を組み込んでいます。また、調査で気になる記載をした人を松島海岸診療所の所長と看護主任、法人専務が訪ね、坂総合病院の無料低額診療事業につなげた事例もありました。

(民医連新聞 第1829号 2025年5月19日号)

- 記事関連ワード