「生活保護削減は不当」「いのちのとりで裁判」大詰めに 全国アクション共同代表 稲葉剛さんに聞く

2013年より平均6・5%(最大10%)の生活扶助費を削減した生活保護の大改悪に抗し、1000人超の生活保護利用者が29地域で31の裁判を起こしてたたかっています。2016年に「いのちのとりで裁判全国アクション」を結成。現在、大阪訴訟(大阪高裁で原告逆転敗訴)と愛知訴訟(名古屋高裁で原告逆転勝訴)の上告を受理した最高裁は、口頭弁論日をいずれも5月27日に指定。近々判決し、一連の裁判全体の統一判断を示す見込みです。今年に入り、高裁での勝利が連続(図1)。生活保護バッシングとのたたかい、引き下げの不当性、民医連職員への期待を、全国アクション共同代表の稲葉剛さんに聞きました。(多田重正記者)

―生活保護利用者に対し「怠けるな」などのバッシングは長く続いてきました。バッシングとのたたかいをふり返って、稲葉さんはどのように感じていますか。

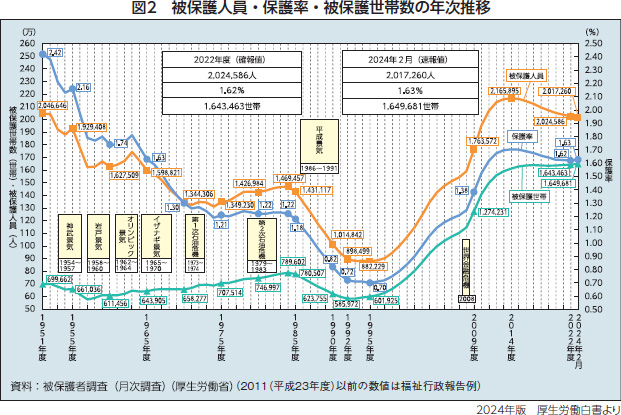

私は1994年から新宿(東京)で、路上生活者の支援活動を始めました。当時は生活保護の利用者数が「底を打った」時期ですが(図2)、バブル経済がはじけ、都市部を中心に路上生活者が急増していました。生活保護を必要とする人が少なかったわけではなく、厚労省通知(1981年の123号通知)による「水際作戦」(生活保護を申請されても受理しない)の結果です。東京でも65歳未満の人は「働けるはずだ」と追い返す。受給を認めても通院だけで、生活扶助、住宅扶助は出さないなど、違法な対応が横行していました。

これに対し、1990年代には「稼働年齢だからと、生活保護を受けさせないのは違法だ」と訴える林訴訟(原告死亡で最高裁が上告棄却)などのたたかいがあり、2002年にホームレス自立支援法が成立しました。排除の対象だった路上生活者を、支援の対象に改め、厚労省も稼働年齢の人の生活保護申請を一律に断らないように求める通知を出しました。

その後、リーマンショック(※)を機に、私たちは生活困窮者を支援する「年越し派遣村」(2008年末~翌年初め)にとりくみました。日比谷公園(東京)に、派遣切りにあった労働者ら500人が集まり、年明けには約270人が生活保護申請を行いました。マスコミも大きく報じ、貧困の存在を目に見える形で示しました。

バッシングの先頭に立った自民党議員

―そのようなたたかいを通じて、生活保護を権利と認めさせて、利用者増につながったのですね。

ところが、生活保護利用者が200万人を超えて過去最多となった2011年、NHKは「生活保護3兆円の

衝撃」とする番組を放送しました。生活保護利用者が不正受給しているかのように伝える内容で、今でも私は許せません。

生活保護利用者の人口に占める割合は、2011年で約1・6%。最近でも1・63%(2024年2月)です(図2)。1951年は2・42%でした。今の利用者が多いわけではありません。

生活保護基準以下の生活を送る人のうち、生活保護費を受給している人の割合(捕捉率)は、日本で2~3割と言われ、必要な人が利用できていないのが実態です。

ところが2012年4月、自民党の「生活保護に関するプロジェクトチーム」(座長・世耕弘成参議院議員)が、保護基準10%引き下げを提言。同じ4月、芸能人の親族が生活保護を利用していることを不正受給のように伝える報道があり、片山さつき参議院議員らが「生活保護を恥と思わないのが問題」と、バッシングの先頭に立ちました。6月に、生活保護問題対策全国会議が行った生活保護緊急相談ダイヤルには、363件の相談が寄せられましたが、「生きてはいけないのか。死にたい、苦しい、テレビを見るのが怖い」など、悲鳴のような声が寄せられました。

2012年12月の衆議院選挙で自民党が政権に復帰すると、年明けの1月18日、生活保護基準部会(厚労省の諮問機関)が最終報告を出しました。最終報告は引き下げを明示していなかったのに、安倍晋三内閣は29日、閣議決定で引き下げを決めました。

引き下げに対し、1万人の生活保護利用者が不服審査請求。そのなかから1000人超の人たちが立ち上がり、「いのちのとりで裁判」をたたかうことになりました。

不当な引き下げの算定方式

―裁判では、引き下げの根拠となった厚労省の算定方法の不当性が明らかになりました。

厚労省は「生活扶助相当CPI(消費者物価指数)」という独自の指標を用いて、生活扶助を削減しました。しかし同CPIは、2008~2011年の物価が一時的にもっとも下落した時期を根拠にしました。さらに同時期に下落した物価の大半はパソコンやテレビなど、生活保護利用者がほとんど買わないものです。他にも普段使わない計算方法や、所得のもっとも低い下位10%の世帯と「均衡」をはかる「ゆがみ調整」などを使い、生活扶助の最大10%削減を導きました。結局、自民党の公約(2012年衆議院選挙)だった生活保護費10%削減に合わせることが目的だったと思います。

愛知訴訟の名古屋高裁判決(2023年11月)は、厚労省の算定方法を「統計との合理的関連や専門的知見との整合性がなく違法」としました。算定方法の不当性が明らかになったことは、その後の裁判勝利の力にもなっています。

医療・介護現場から見える生活保護の意義発信を

―民医連職員にメッセージを。

原告のみなさんは、生活保護バッシングのなかで訴訟に挑んできました。その勇気に私は敬意を感じます。大阪の原告のみなさんは「土台が沈めばみな沈む」と言っています。生活保護基準は、住民税非課税世帯の基準、国保料減免、就学援助、最低賃金など、国民生活や社会保障全体にかかわる重要な基準です。生活保護基準引き上げが、国民全体の権利保障の向上につながる。その社会的意義を原告のみなさんは訴えてきました。

つくろい東京ファンドも、コロナ禍で貧困が拡大するなか、生活保護の扶養照会(親族に扶養の可否を問い合わせる)が保護利用の壁になっていることを問題にして、5万8000人のネット署名を集め、生活保護問題対策全国会議とともに厚労省に要請し、「援助の見込みがない場合は照会を省く」など、生活保護の運用を改善させました(2021年)。他にも厚労省は2020年末に「生活保護の申請は国民の権利です」と公報するなど、生活保護の運用は一定改善されました。しかし十分ではなく、生活保護バッシングも再び強まる危険があり、油断できません。「不正受給者がひろがっている」「外国人が悪用している」などの攻撃がひろがる可能性があります。

最高裁が統一判断を示し、原告が勝利しても、原告の救済だけではなく、生活保護利用者全体の不当に引き下げられた額を計算し、遡及(そきゅう)して支払われるべきです。すると予算措置が伴うため、「受給額を引き上げるな」というバッシングが起こる可能性もあります。

民医連のみなさんは、毎年「経済的事由による手遅れ死亡事例調査」の結果をまとめ、会見しています。経済的な理由で医療を受けられず手遅れになった人、逆に無料低額診療事業や生活保護につながって、いのちが助かった人にも接していると思います。医療・介護現場から見える生活保護の意義を、社会に発信してください。

※ アメリカで低所得者向けの住宅ローンの債権が細分化されて販売されたが、ローンを返済できない例が多発。その結果同国の投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破綻し、世界同時不況を招いた。

稲葉 剛さん いのちのとりで裁判全国アクション共同代表。生活困窮者支援を行う一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事。立教大学大学院社会デザイン研究科客員教授

地裁勝利につながった支援活動

岡山 林道倫精神科神経科病院

林道倫精神科神経科病院では、「いのちのとりで裁判」へ連帯し、支援活動を行ってきました。

きっかけは2021年、岡山訴訟弁護団の支援要請を受けたこと。原告のなかに精神疾患を有する人が一定数いるため、弁護団は、精神疾患と貧困の相関を明らかにすることが裁判の突破口につながると相談。林英樹院長が意見書を裁判所へ提出、さらに当事者の生活に寄り添い支援するSW2人がそれぞれ陳述書を提出しました。

同院の上村真実さん(精神保健福祉士)は、アルコール依存症のAさんの事例をもとに陳述書を作成。「アルコール依存症からの回復には、自助グループ(断酒会)への参加が鍵」と証言しました。Aさんは依存症を患う過程で失職し、経済的にも困窮。上村さんは生活保護申請時も同伴しました。その後Aさんは生活を再建、断酒会につながり、仲間との交わりのなかで回復できています。一方、断酒会の会費は生活扶助費から出す必要があります。Aさんは食費や水光熱費を抑え、仲間からの食事の誘いも時に断わることで、会費を捻出しています。

同院では有志で「いのちのとりで林病院アクション(裁判を応援する会)」を立ち上げ、広報チラシを作成し配布、受付横に自作のアピール台を設置しました。社保委員会の課題にも位置づけ、裁判の傍聴も呼びかけました。傍聴参加者は、裁判の進展とともに増え、林病院で10人前後、法人全体で15人程が傍聴するように。

法人内の学習会・研修でも講師をつとめ、裁判のことを訴えてきた上村さん。「憲法25条にある『健康で文化的な最低限度の生活』とは、ただ食べられればよいのではなく、衣食住はもちろん、仲間との食事をはじめとした社会参加など、人間らしい生活を保障してはじめて『健康で文化的』と言える」と訴えてきました。

昨年10月、岡山訴訟では原告勝訴を勝ち取りました。「Aさんだけでなく生活保護利用者には、食事や入浴の回数を減らさざるを得ず、親戚付き合いや仲間との交流、誘いに乗れないなどの実態がある」と上村さん。全国の民医連職員へのメッセージとして、「各県で裁判の傍聴を。生活保護削減により利用者がどのような生活に置かれたか、心を寄せてほしい。そして裁判を身近なところで話題にしたり、世間的に『生活保護を受けるのは恥』というスティグマ(社会的偏見・無理解から来る恥の意識)があり、捕捉率が低いままであることにも関心を」と話しました。

(民医連新聞 第1829号 2025年5月19日号)

- 記事関連ワード