保険料・一部負担金が重すぎる 国保・生活保護制度の改善・拡充を

全日本民医連 2024年経済的事由による手遅れ死亡事例調査

5月12日、全日本民医連は厚生労働省記者会で、2024年経済的事由による手遅れ死亡事例調査の記者会見を行いました。本調査は、患者が困窮し、制度・支援につながることができず、手遅れになった実態を明らかにしています。痛ましい事例は、何を訴えるのか。(松本宣行記者)

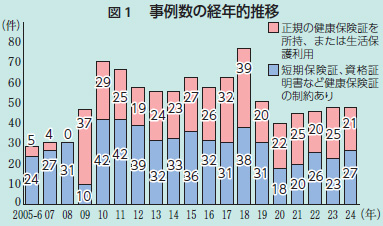

重すぎる国保料滞納などで無保険状態となり、手遅れで亡くなる事例が多く寄せられるようになったことをきっかけに、2005年から全日本民医連が毎年行っている調査です。その年の1~12月の期間、経済的事由から治療が手遅れになって死亡した事例を、全国の事業所が報告し、集計します。

男性の社会的孤立が深刻

記者会見では、全日本民医連岸本啓介事務局長があいさつ。「経済的困窮の背景として、働かされ方、非正規雇用による低賃金や短期雇用、失業、低すぎる年金など、所得保障がはかられていない。困窮状態の人は、窓口での一部負担金を心配して、医療から遠ざかる」と指摘しました。

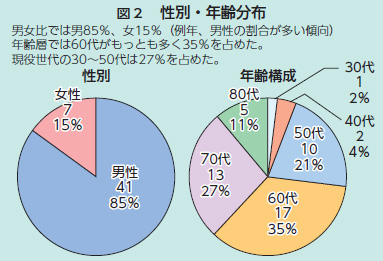

2024年は23都道府県から、48事例の報告がありました(図1)。男性が41件(85%)、年代では60~70代が30件(62%)、世帯構成では独居が30件(63%)を占め、定年退職後から後期高齢者になる手前の男性が目立ちます(図2)。他団体の調査でも、男性が社会的に孤立に陥るのは共通です。雇用形態は、正規雇用が1人のみ、非正規雇用は9人で、無職が52%でした。65歳未満の現役世代でも、非正規雇用が19%で、無職が52%です。

概要報告を行った全日本民医連 事務局次長の山本淑子さんは、 「誰もが医療にアクセスできるよ うにするには、国民健康保険制度、窓口での一部負担金、生活保護制度の改善が必要。同時に雇用条件、最低年金保障、物価高騰、消費税負担など、全世代の生活困難の対策も喫緊の課題」と強調しました。

制度の壁 運用改善が急務

収入が手取り20万円以上の世帯でも「息子2人無職、借金あり」「無年金、娘の収入と孫の児童手当などでは生活維持でいっぱい」との事例が。手取り25万円以上の世帯でも「無職の期間中の税金や医療費の未納が多額」など、医療費の捻出が困難になっています。後期高齢者の8割強が生活保護基準を下回り、低年金がいのちを奪っています。

負債を抱えている人は、20人(42%)。保険料の滞納がもっとも多く17件で、高すぎる保険料が無保険状態を生んでいます。滞納により水道などのライフラインの停止は昨年より増加しました。公共料金の滞納は困窮のサインで支援のきっかけとして捉え、行政はサービス提供事業者と連携した手立てが必要です。

国民健康保険法44条は、一部負担金の減免を行えることを定めた条文です。しかし、今回の調査でも、前回同様に、適用された事例は0件。現場では実態に合わせた活用がされていない事例が続いています。

受診前の保険の状況は、無保険が18人。正規の保険証を持っていたのは21人ですが、保険証があっても、窓口の一部負担金を心配し、中断や未受診となる場合が少なくないことが考えられます。

がん患者 手遅れで治療困難に

受診経路では、救急搬送が最多で14人。ぎりぎりまで受診を我慢して搬送され、ようやく医療につながるのが実態です。

死亡原因は、がんが31人で65%を占めました。がんの診断を受けても、経済的な理由で受診せず、受診したときには全身状態が悪く、治療が難しい状態だった事例が少なくありません。

60代女性の事例は、コロナ禍で経営していたスナックを閉店。体調不良を自覚しても、経済的不安から受診を控え、新規に開いた店も営業できず、収入がなくなり、年金のみ(5万円未満)で生活に困窮。受診が遅れ、肺がんで亡くなりました。

WEBで参加した全日本民医連副会長の柳沢深志さん(医師)は「国民皆保険と言いながら、無保険の人が存在する。お金がなくて受診できないのは、本当に大変なこと。受診しやすいことが健康の大前提。このような事例は一例でもあってはいけない。今回の48事例は、氷山の一角だ」と訴えました。

- 記事関連ワード