患者の治療食を守れ 診療報酬引き上げ 国に声を届けよう

病院給食が麦飯に変わりました―。一通の読者投稿から取材をすすめると、病院給食を取り巻く深刻な状況が見えてきました。病院の給食は、普段の食事とは違う治療食です。物価高騰に対応していない診療報酬のしわ寄せが、病院、給食会社を苦しめ、患者に向かっています。(松本宣行記者)

取材のきっかけになった、ペンネーム「たそがれ」さん(管理栄養士)は「当院の給食メニューは、委託会社からのもの。米飯が麦飯に変わったのは昨年12月からだったと記憶している。鮭は高級食材で、月に1回程度。生野菜や果物も減った。カロリーも計算上は足りているはずでも、実際は厳しいのではないか。入院時食事療養費でまかなえるとは思えない」と、現場の声を聞かせてくれました。

物価上昇とかけ離れた入院時食事療養費

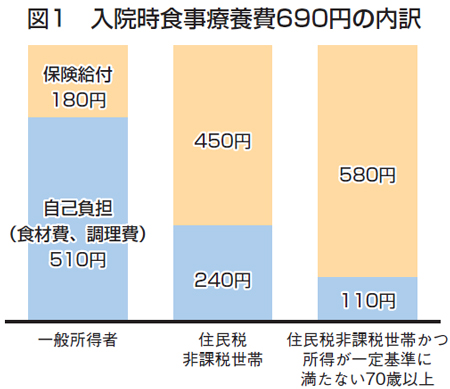

入院時食事療養費は、1食あたりの総額と自己負担を国が定め、その差額を保険給付として支給しています。支給方法は、各保険者が被保険者に代わり、保険医療機関に直接支払う、現物給付方式です。2006年は1食あたりの費用として640円(1日3食で1920円)でした。その後、2024年に1食あたり670円、2025年に690円と上がっています(図1)。しかし、これは患者の自己負担を増やしているだけで、給付は変わらないうえに、物価高騰に対応できていません。

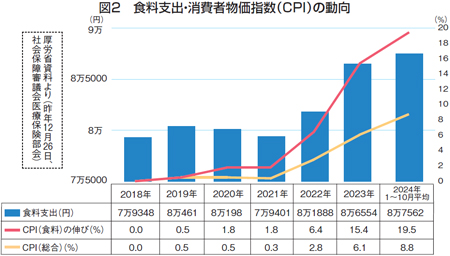

食料支出・消費者物価指数(CPI)の動向に目を向けると、2018年を起点に、総合は8・8%の伸び、食料は19・5%の伸びで、上昇率は2倍近い差となっていました(図2)。米価高騰は連日のように報道されています。

東京民医連の給食を担うセントラルキッチン、給食協同サービス・リップルの代表理事、星野憲子さん(管理栄養士)は「給食会社が仕入れる米は、一般とは異なる流通ルートだが、これまでの倍以上に高騰した。私たちも麦飯の導入を検討している。しかし、戦中・戦後を体験した高齢の患者は、麦飯に対して、貧しい時代を思い起こし、拒否する患者も多い」と悩みを明かします。

厚生労働省の病院会計の調査や、日本病院会などの報告でも、直営・委託を問わず、多くの病院で給食部門は赤字です。病院給食のセントラルキッチン化は、効率を追求し、病院の赤字幅を減らすことに一定の貢献はしていますが、黒字化は難しいのが現状です。国が病床削減をすすめていることも、食数減少に直結し、給食会社の経営を苦しめる一因です。

平和あってこその医療・介護・給食

2022年2月、ロシアがウクライナに侵攻したことで、小麦、トウモロコシ、植物油などの価格が高騰し、世界の食料価格に大きな影響を与えました。イスラエルによるガザ侵攻も、中東情勢が不安定化し、市場の心理的影響から、原油価格の上昇に影響を与えています。

星野さんは「戦争は、食料供給や物流にとても影響する。日本は食料自給率が低く、国産食料だけで供給することは不可能。穀倉地帯のウクライナから輸出できなくなり、納入業者から『戦争で納入できない』と連絡を受けた」とふり返ります。

原油価格の上昇は、石油製品の値上がりにつながります。病院給食に限定しても、真空包装のビニール、保冷用の発泡スチロール、洗剤など、値上がりは多岐にわたりました。医療・介護の現場でもおなじみの「ニトリル」に代表される非天然ゴム製の使い捨て手袋は、調理現場でも頻回に使用しますが、これも値上がりしています。手袋はコロナ禍に需要が急増し、世界的に価格が高騰。供給が追いつかず、一時的に入手困難な状況も発生しました。現在も原料価格やエネルギー価格の高止まり、物流コストの上昇などで価格が押し上げられています。

「価格転嫁しないと病院給食の事業は継続できない。しかし、一般の外食産業と違って、病院給食で価格転嫁すると、入院時食事療養費という条件のある病院の持ち出しになる。給食事業者と病院双方の経営努力と工夫でなんとかしてきたが、今後も病院給食が継続できるのか」と、星野さんは表情をくもらせます。

なじみのない安価な代替品

リップルは、診療報酬が物価高騰に追いつかないなか、なんとか給食で必要な栄養を満たすため、安価な代替品を使う経営努力を続けています。サメの味噌煮もそのひとつです。他にもパンガシウス(ナマズ目の淡水魚)、銀ヒラス(南半球の深海魚)など、これまでなじみのなかった食材を使うようになりました。

「魚や肉のランクも落とさざるを得ない。魚は骨なしが望ましいが、少々混入していることを受け入れれば値段が下がる。そうしないと、魚は使えない。安い肉も調理技術でパサつき感を補う。それでも肉・魚は減らすことになる。たんぱく質を足すために大豆を使う。生野菜は激減した」と星野さんは現状を説明します。少しでも安い納入業者を探し、食材を変更していますが、「米がこんなに値上がりしたことは近年にない。物価の優等生だった卵が値上がりしても、米は一般消費者でも、業者でも、安定して購入できた。米が値上がりしているのに、廃業する農家も増えていると聞く。生産者も消費者も救われる農政の転換が必要」と星野さん。

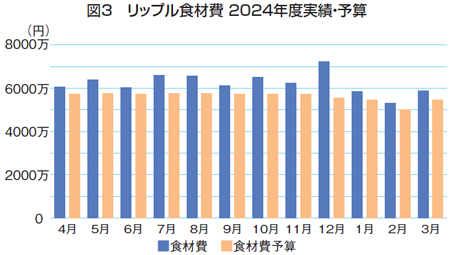

同社管理課の管理者、杉田大樹(ひろき)さん(事務)は、取材に対し「2023年度実績にもとづく2024年度の食材費予算と実績は、すべての月で実績が予算を上回った(図3)。平均すれば食材費の予算超過は1割強。食材費が2割近く値上がりしているなかで、1割強にとどめたのは現場の努力。収益はぎりぎり出ているが、それは人手不足が理由で、現場は疲弊している。経営努力と言っても、納入業者に無理をお願いしており、胸が痛む。入院時食事療養費の給付がもっと手厚くなれば、病院、給食会社だけでなく、納入業者、生産者も助かるはず」とコメント。

病院給食は徹底した衛生管理、365日の供給が求められるため、定期的な設備投資が必要になります。しかし、わずかな収益では、新たな設備投資は難しく、融資に頼ることになり、融資を受ければ、利子の支払いが生じ、経営負担につながります。

星野さんは「病院給食は治療食で、栄養士も治療の一端を担っている。患者には元気になって退院してほしい。同時に、患者にとって最後の食事になるかもしれない。だからこそ、おいしく食べてほしいと願っている。このままでは病院給食の事業を続けられない。持続するためには診療報酬の引き上げが必要」と訴えます。

「食」はいのちに直結

暮らしを守る政治に変えよう

東京・東葛病院の島根佐江子さん(管理栄養士)は、「アメリカ産の米を輸入するような話も出ているが、とんでもない。米の安定供給は政治の責任。患者を犠牲にしてはいけない。だれでも平等に、必要な栄養を摂取できるのが大切」と言います。

日本は1971年から減反政策(米の生産抑制)を本格的に始め、2018年度に廃止。現在も水田を畑に変える転作に補助金を出すなど、事実上の減反政策を続けています。

「米を買ったことはない」などの失言が報道された江藤拓農相(当時)は、5月21日に辞任に追い込まれました。「食」に対する市民の怒りと不満は爆発寸前です。

「現場感覚として、魚はかなり変わった。銀ダラは人気のあるメニューだったが、出せなくなった。サメが出るようになって、驚く職員もいた。サメを受け付けない患者もいる」と島根さんは語ります。また、「病院給食は退院後の食生活の見本」と、患者教育の意味もあることを強調しました。

同院の栄養課は、アンケートや投書、ラウンド(病棟まわり)で、給食に対する患者の思いを把握することがあります。島根さんは「患者から『安い報酬でつくっているのだろうから仕方ないけれど、もう少しよい材料を出してもらえないか』という声がある」と紹介したうえで、病院給食は治療食という観点に見合った給付の必要性を訴えました。

島根さんは「高血圧の患者に提供する食事は、減塩食なりにおいしく食べてもらう努力をしている。しかし、特別食加算の対象とならない。診療報酬はもっと現場の苦労を反映してほしい」と、入院時食事療養費の適切な評価を求めました。

同院NST(栄養サポートチーム)の入江俊一郎さん(医師)は「病院給食は、入院中の患者の体調を整える治療でもあり、数少ない楽しみのひとつ。ぜひ、国にも関心を持ってもらい、社会保障、特に国民の食生活をささえるよう配慮してもらえたら」と訴えました。

現政権は社会保障費をこれまで以上に削減しようとしています。物価高騰の対応を、患者負担増で解消するのではなく、診療報酬の引き上げが不可欠です。現場の声を国に届け、東京都議選や参院選で、暮らしや社会保障にお金を使わない政治を変えないことには、根本的な解決はできません。

(民医連新聞 第1830号 2025年6月2日号)

- 記事関連ワード