フォーカス 私たちの実践 糖尿病スティグマの一事例と看護師のアンケート調査 長野・諏訪共立訪問看護ステーション

無意識のうちに患者を傷つけていないか熟考が必要

糖尿病患者への社会や医療従事者のスティグマ(無理解や偏見による『負の烙印』の意味)をとりあげた発表。昨年の全日本民医連看護介護活動研究交流集会で、山田春香さん(看護師、長野・諏訪共立訪問看護ステーション。現在は諏訪共立病院に配属)が報告しました。

近年、糖尿病スティグマが話題になっています。日本糖尿病教育・看護学会は「5か年計画重点目標」(2022~26年)にスティグマとアドボカシーを掲げています。

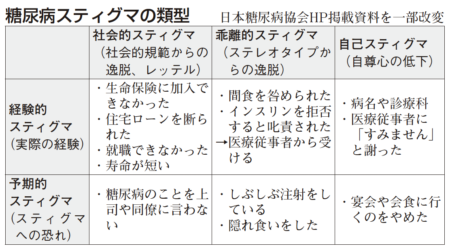

食べすぎと思われる、結婚に反対される、住宅ローンの審査に通らないなどのスティグマは糖尿病患者に社会的、経済的、心理的な不利益を与えます。「糖尿病患者はこうあるべき」というステレオタイプ(固定観念)からの逸脱を咎(とが)める乖(かい)離(り)的スティグマ(表)も患者が自尊心を低める自己スティグマにつながり、社会的孤立、心理的苦痛を招き病気を悪化させます。

アドボカシーは、社会的弱者の「権利擁護」とも訳され、患者の不利益をなくす活動です。学校や職場で不利益を受けないように働きかけたり、病名や医療用語を見直すことなどを含みます。

■考えさせられた事例

私が糖尿病スティグマを深く考えさせられた一事例を紹介します。Aさんは80歳代女性。2型糖尿病歴30年以上で、認知症の夫と2人暮らし。網膜色素変性症による視力障害があり、5年前から訪問看護開始。B医院の訪問診療を受け、デイケアや訪問介護を利用。自分で毎日血糖を測定し、インスリンの自己注射をしていましたが、加齢で困難に。そこで週1回、訪問看護でトルリシティの皮下注射を行うことになりましたが、副作用(便秘、嘔(おう)吐(と))で食事がほとんどとれなくなりました。私がB医院の看護師に報告すると「食べ過ぎだったからよかった。これで体重が減る」と。

しかし、生活の質の上でも治療上もこれでよいはずがなく、その看護師と原因を考えました。そして「トルリシティとの併用が望ましくない内服薬の継続が原因では」との結論になり、当該の薬を回収すると、しばらくして改善し、食事もとれるようになりました。

この経験で「私も同じような偏見を持っていなかったか」と内省。同時に「他の職員はどうだろう」と考えて調査をしました。

■調査結果から見えたもの

【調査期間】2024年6月14日~7月4日

【調査対象】看護師30人(訪問看護ステーション10人、諏訪共立病院の外来20人)

【データ収集方法】質問用紙をつくって配布。回収箱にて回収。

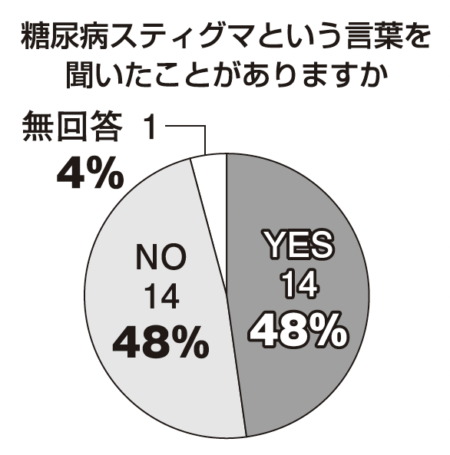

調査には29人が回答。「糖尿病スティグマという言葉を聞いたことがありますか」との問いに48%がYES、48%がNO。YESと答えた14人に「具体的に知っていますか」と聞くと、YESが79%、NOが21%。同じ14人に「自分自身の言動で糖尿病スティグマを感じたことはありますか」と聞くとYESは43%。「他者(医療従事者、家族、患者など)から糖尿病スティグマを感じたことはありますか」も43%がYESでした。

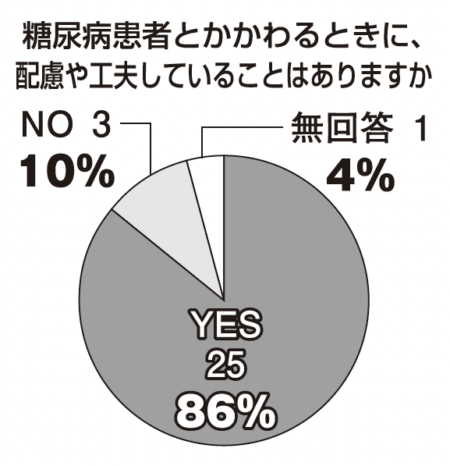

全員に「糖尿病患者とかかわるときに配慮や工夫していることはありますか」と聞くと、86%がYES。同じく全員に「糖尿病アドボカシー活動を聞いたことがありますか」と聞くとYESは28%と少数でした。

調査で私たちの施設でも糖尿病スティグマがあると示されました。看護師にも、本人のことを思えばこそ理想の患者像を求め、無意識のうちに傷つける「マイクロアグレッション」が多いのでは。自分の糖尿病スティグマに気づき、普段の対応が本当に患者のためになっているか、熟考する必要があります。また、糖尿病スティグマの定義を知らなくても、患者と話し合う時に注意すべき点を実践している看護師がいることも調査で明らかに。看護師は本来よき理解者として患者に寄り添い、いっしょに治療するパートナーです。私も学習会などのアドボカシー活動を行っていきます。

(民医連新聞 第1831号 2025年6月16日号)

- 記事関連ワード