原発事故から14年 「普通の生活に戻りたい」 裏切りつづける復興方針 原発事故被災地ツアーより

東京電力福島第一原発事故から14年たった福島の現状は。ふるさとを奪われた人びとは、いま何を思うのか―。5月17~18日、福島県内で行われた原発事故被災地ツアー(福島県革新懇、ふくしま復興共同センター、全国革新懇の共催)で取材しました。(丸山いぶき記者)

”帰還困難”つづく浪江長津島地区へ

ツアー一行、20人(民医連から6人)を乗せた大型バスは、JR福島駅前を出発し、国道114号を南東へ向かいました。

ガイドは伊東達也さん(原発問題住民運動全国連絡センター代表委員)と、馬場績(いさお)さん(津島地区原発事故の完全賠償を求める会共同代表)。その傍らでは「ピッ…、ピッ…、ピッ…」と、放射線量を測る計器が低線量を示す緩やかな音を刻みます。

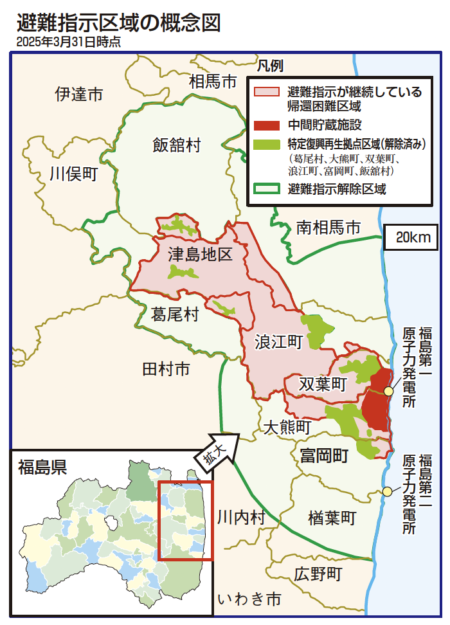

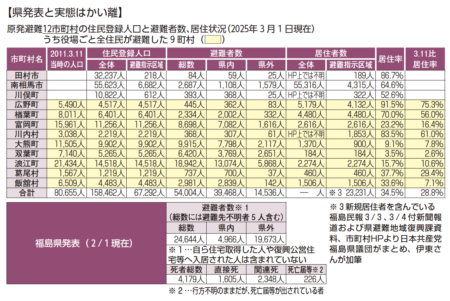

最初の目的地は馬場さんのふるさと、浪江町津島地区。福島原発事故で発生した放射性雲(プルーム)により高濃度に汚染された地域です。全域(東京・山手線内側の1・5倍の面積)が帰還困難区域(※)となり(地図)、全住民(約450世帯、1400人)が避難を強いられました。

バスはうっそうとした緑が茂る山間をすすみ、計器の音は次第に線量上昇を知らせます。「小さな集落で住民が協力し、伝統・文化を持ち、豊かな自然の幸を分かち合う里山だった」と、伊東さんがかつての風景を紹介。馬場さんは、「わが家も家屋はほとんど解体し、田畑は山林・原野と化した」と語りました。

「元の津島を返せ」法律で国の責任明確に

避難中の津島住民から地区の実情を聞くべく、一行は浪江町役場津島支所に到着しました。隣には真新しい町営住宅10戸が。4月末現在、10世帯16人が暮らしているといいます。

2023年3月、地区の総面積の1・6%だけが除染され、「特定復興再生拠点区域」として避難指示が解除されました。支所と町営住宅はその区域内にあります。

しかし、佐々木茂さん(浪江町議)は、「たった1・6%。それ以外は除染する気がない。元の津島を返せ! 中央(国)は費用対効果だと切り捨て、津島は忘れ去られようとしている。汚したらきれいにするのは当然。にもかかわらず、復旧せず復興に浮かれている」と憤ります。復興の名のもとに何が行われているか。大阪・関西万博への木材提供や競走馬の育成事業など、住民の願いとかけ離れた浪江町での施策を批判しました。

三瓶春江さん(ふるさとを返せ津島訴訟原告)は、かつての津島地区に、豊かな暮らしがあったことを強調。「でもここにはいま何もない。私は、前と同じ普通の生活ができて初めて戻れる。こんな場所で解除などあり得ない」と言います。「司法さえ最後の砦(とりで)にならないことは、6・17最高裁判決(別項参照)で明らか」と、国の責任を明確にする法律を求めました。

高線量地で避難受け入れ いまだ医療・介護乏しく

福島第一原発から約30km離れた津島地区は当初、浪江町民の避難先とされ、8000~1万人の町民を受け入れました。地区住民は炊き出しを行い、避難者をささえました。同地区が、もっとも高濃度の放射性物質で汚染されているとは、知らされないままに。

「食べさせてあげなきゃと、善意から汚染物を提供してしまったことが、トラウマになっている、と裁判で証言した人もいた」と三瓶さん。国や県は汚染の可能性をつかみながら、原発立地でない浪江町には伝えませんでした。町長が二本松市へ全町避難を指示する3月15日までの4日間で、子どもを含む避難者と住民は、1年間分に相当する放射線を浴びたと推定されています。

一方、「現在、浪江町には診療所ひとつ、社協のデイサービス事業所ひとつしかない」と佐々木さん。「なぜ高齢者施設がつくれない!」という町民の怒りの声も紹介し、「復興方針がまったく間違っている」と強調しました。

原発めぐり問われる政治と司法

自公政権は2023年に成立したGX推進法など、原発回帰への整備をすすめてきました。

そんな政権のねらいを後押しするかのように、最高裁判所第二小法廷は2022年6月17日、「生(なり)業(わい)訴訟」など福島原発事故をめぐる4件の国家賠償請求訴訟で、国の法的責任を否定(6・17最高裁判決)。以来、各地の原発国賠訴訟で、6・17最高裁判決に結論を合わせたかのような判決が続いています。原発政策を推進してきた国が、「想定外」を盾に未曽有の原発過酷事故の責任をとらないばかりか、司法までもがそれを容認。

さらに、石破政権は今年2月、総仕上げとして原発の「最大限活用」をすすめる、「第7次エネルギー基本計画」を閣議決定しました。

原発事故被災地では、福島イノベーション・コースト構想の名で、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、航空宇宙など、新たな産業基盤を築くプロジェクトがすすめられています。その司令塔となる福島国際研究教育機構(F‐REI、エフレイ)は、JR浪江駅西側で造成工事を開始。「創造的復興」のもと、被災者切り捨てのまちづくりがすすんでいます。

被災地ツアーに続き、5月18日に開かれたシンポジウム「いっしょに考えよう―福島で 原発事故から14年」(福島県革新懇、ふくしま復興共同センター、全国革新懇の共催)では、被災地と原発をめぐるそうした情勢を共有。全国から450人が参加して、「政治を変える必要がある」と確認しました。

39年間の原発反対の末「とうとうやっちゃった」

津島をあとに向かったのは、東京電力福島第二原発の立地、楢葉町の宝鏡寺。身を粉に原発反対を訴え続け、2022年に亡くなった早川篤(とく)雄(お)さんが住職をつとめた寺です。境内には「非核の火」「原発悔恨・伝言の碑」「ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ伝言館」があります。

妻の早川千枝子さんは、「早川(篤雄さん)は月に1~2回、行政へ申し入れに出かけ、帰ってくるたび『今日もダメだった』と。そんな39年を経て原発事故が起きた。39年間が何にもならなかったと、すごく悔やんでいた。その思いを安斎育郎さん(立命館大学名誉教授)が原発悔恨・伝言の碑にした。日本で、世界で、人びとの平和な生活が続くように。そんな思いをみなさん、帰って周りの人に伝えてください」と訴えました。

事故後、いわき市の伊東さん宅に避難してきた早川篤雄さんは、開口一番「とうとうやっちゃった!」と叫んだといいます。

長年、運動をともにした伊東さんは言います。「早川さんと2回チェルノブイリを訪れ、それでもまさか、自分たちの福島で原発過酷事故が起きるとは思っていなかった。事故が起きてそれを思い知らされた」。

豊かな営みを奪う棄民政策は許さない

ツアー後半は、東京電力廃炉資料館(富岡町)、県営の東日本大震災・原子力災害伝承館(双葉町)、震災遺構・浪江町立請戸小学校(浪江町沿岸部)の各施設をめぐりました。廃炉資料館で東電は、真(しん)摯(し)な反省を発信しています。しかし、「裁判や交渉での態度とはちがう」と伊東さん。

帰路は再び津島地区を通過。馬場さんは、住民の度重なる苦難の歴史を刻む満蒙開拓団の碑や、廃墟と化した津島診療所、廃校で取り壊される小・中学校などを案内。「豊かな人情と自然に恵まれた歴史と暮らしがあったこの津島が、地図から消されてしまう。こんな棄民政策は許せない」と訴えました。

※避難指示区域区分のひとつ。年間積算線量50ミリシーベルト超、5年後も20ミリシーベルトを下回らないおそれがある地域で、避難の徹底が求められている。下位区分の居住制限区域と避難指示解除準備区域の避難指示は、2020年3月までにすべて解除されている。

(民医連新聞 第1831号 2025年6月16日号)

- 記事関連ワード