それぞれのいのち

イラク

安田菜津紀

故郷に帰ったムナさん(左端)とロアちゃん。今は長男のアフマドくんがロアちゃんの面倒を見てくれる

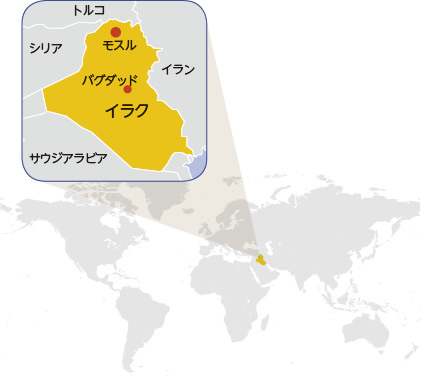

3年にわたり過激派勢力イスラム国(IS)による占領が続いた、イラク第2の都市モスル。2017年7月に、ようやくISから街が奪還されました。それから2年以上が経つ今も、乾いた大地に並ぶ家々には、銃撃や空爆にさらされた破壊の爪痕が目立ちます。

とりわけ最後までISが占領していた旧市街地では、電気や水道の復旧のめどさえ立たない地域も目立ち、多くの人々が帰還できずに避難生活を余儀なくされています。

郊外の避難民キャンプで、夫と3人の子どもと生活していたムナさん(25歳)はある日、急に体調を崩した5歳の次男を病院へ連れて行こうと、キャンプからの外出許可を求めました。

ところがキャンプの管理機関は、ムナさんたちがキャンプの外へ出て行くことを頑なに拒みました。キャンプがあったイラク北部は、クルド自治政府が統治していました。自治政府は、避難民に紛れて武装集団が入り込んでくることを恐れて統制を強めていたのです。

「早くしないと手遅れになってしまう」と何度訴えても、外出許可が下りる気配はありませんでした。次男の呼吸はどんどん苦しくなります。ほとんど治療をすることもできず、2日後に息を引き取りました。

「ようやく外に出ることが許されたのは、息子を埋葬するときでした」―。ムナさんは声を詰まらせながら、当時を振り返ります。家族はその後、元々の自宅があったモスルへと戻ってきましたが、次男の遺体はキャンプのそばの荒れ地に今も埋まったままです。

インフラが整わないモスル市内での生活は、さまざまな不便を強いられます。またいつISや、同じような勢力がやって来るか分からない、という不安も決して消えません。

それでも閉じ込められ、監視される生活よりはましだからと、故郷へ戻る道を選んだのです。「あのときは牢屋の中に暮らしているようでした。たとえ破壊された街であっても、ここの方がましだと思えたんです」。

ムナさんたちが歩んできた道のりは、過酷ではありますが、苦しみばかりではありません。ムナさんは避難民キャンプで生活している間に、長女のロアちゃんを出産しました。

もうじき1歳になるロアちゃんの成長が「何よりの心の支え」だと言います。ロアちゃんたちの未来が再び、激しい戦禍や憎しみで覆われないよう、大人たちも懸命に復興の道を歩もうとしています。

安田菜津紀(やすだ・なつき)

フォトジャーナリスト。1987年、神奈川県生まれ。上智大卒。東南アジア、中東、アフリカなどで貧困や難民問題などを取材。サンデーモーニング(TBS系)コメンテーター。著書・共著に『写真で伝える仕事~世界の子どもたちと向き合って』(日本写真企画)『しあわせの牛乳』(ポプラ社)など

いつでも元気 2019.12 No.338