消えたまち それでも

文・写真 豊田 直巳(フォトジャーナリスト)

解体された実家の玄関があった場所を指さす門馬好春さん(2024年12月8日撮影)

③ 中間貯蔵施設からの声

2011年3月の東京電力福島第一原発事故から14年。フォトジャーナリストの豊田直巳さんが、福島のまちで起きている現実をレポートします。

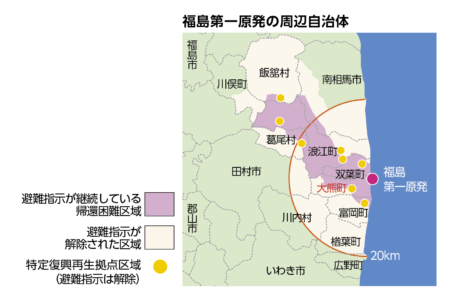

福島第一原発を挟んで、大熊町と双葉町にまたがる「中間貯蔵施設」。名称は施設だが、実際は南北約8㎞に及ぶ、面積16平方㎞の広大なエリアを指す言葉だ。

除染事業で大量に発生した汚染土や廃棄物が、ここへ持ち込まれる。土と草木あるいはコンクリートや金属を分別する施設、可燃物を焼却する施設、放射能汚染の濃度別に分別する施設、工程を終えた土壌を溜めて置く施設などが点在する。

東京都渋谷区の広さに匹敵するこの地に、14年前まで約3000人の暮らしがあった。しかし、その証である家屋敷や農作業小屋、防風林やビニールハウスは、その大半が姿を消した。田畑は東京ドーム11杯分とも言われる汚染土で埋め尽くされた。

貧しい暮らしが一変

大熊町夫沢地区の農家で生まれ育った門馬好春さんは、中間貯蔵施設に自身の土地を所有する一人だ。3月に出版した自著『未来へのバトン』で、一家がこの地に移り住んだ経緯を記している。

門馬さんの祖父母らは、もともと大熊町の別の場所(のちの福島第一原発2号機の隣接地)に住んでいた。1940(昭和15)年、当時の国と陸軍から磐城飛行場建設のために立ち退きを迫られた。「わずかな補償金で今の中間貯蔵施設エリアに追い出された」という。

57年に三兄弟の末っ子として生まれた門馬さんの家は貧しく、父親は冬に出稼ぎをしていた。鍋の具が白菜ばかりの日が続く中、卵を産めなくなったニワトリをつぶして鶏肉鍋にした思い出が蘇る。

そうした暮らしを一変させたのが1971年に営業運転を開始した福島第一原発。父親は67年から始まった建設工事に携わることで、出稼ぎをせずに済むようになった。

家族が揃って冬を越せるようになり、門馬さんも地元の高校から東京の大学へ進学できた。「原発は未来のエネルギー」を実感したという。

失われたふるさと

しかし、原発事故によって「安全は神話」にすぎず、経済的な豊かさも〝一時のアメ〟でしかなかったと身をもって知った。戦争と原発という国策の非情に翻弄された末に。

大学卒業後は東京で暮らしてきた門馬さんだが、実家は「山でキノコや山菜を採り、田んぼでセリを摘んだ」ふるさとであることに変わりはない。父親が裸一貫で拓いた水田もある。

水田を管理してくれる兄が毎年秋に送ってくるコメに、東京からふるさとを感じていた。そのふるさとの「自然を壊され、地域を壊され、土地まで奪われている」と門馬さんは悔しさを噛みしめる。

それでも門馬さんが中間貯蔵施設の事業に協力した背景には、「汚染土は早く回収すべき。ふるさとの人が県内各地の避難先でお世話になっている」との思いがある。

祈りにも似た願い

中間貯蔵施設の汚染土の「県外での再利用」が問題になっている。法律※は2045年までに「福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」と規定。国は23年4月、東京都の新宿御苑などに汚染土を運び込む「実証実験」を計画した。しかし、地元の反対が根強く、実施できていない。

実は門馬さんもこの計画には反対だ。人が暮らす場所に汚染土を運び込むわけにはいかないと考えている。自分たちが強いられた犠牲を他の人々に押し付けられないと考える門馬さんは、昨年12月、環境省の説明会で「県外への最終処分は無人島への船舶による搬出が現実的」と提案した。。

「でも」と門馬さんは口ごもりながら「福島の電気を使っている人には自分のこととして考えてほしい」と続けた。原発事故にふるさとを奪われた人々の祈りにも似た願いを「中間貯蔵施設」の汚染土の下に埋もれさせてはならない。

※ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法

いつでも元気 2025.6 No.403

- 記事関連ワード

- 原発事故