消えたまち それでも

文・写真 豊田 直巳(フォトジャーナリスト)

伐採された桜を前に悔しさをにじませる大沼勇治さん(2025年3月31日撮影)

④伐られた「町の花」

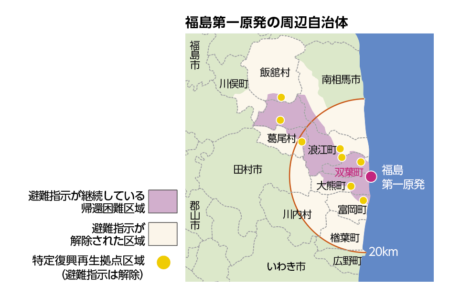

2011年3月の東京電力福島第一原発事故から14年。フォトジャーナリストの豊田直巳さんが、福島のまちで起きている現実をレポートします。

「新聞のネット記事で知ったのは、伐られた後だったので…」。

避難先の茨城県古河市から双葉町に一時帰宅した大沼勇治さん(49歳)は、伐り倒され、切り刻まれて数mの丸太となった桜の木を前に悄然として佇む。

JR双葉駅に通じるメーンストリートの玄関口に並んでいた5本のソメイヨシノ。原発事故時には、その並木の間の太い支柱に支えられて「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力正しい理解で豊かなくらし」の標語を掲げた横16mの巨大な看板があった。

さらに桜の木の背後には、原子力立地給付金で建てられた町の体育館と公民館が並んでいた。いわば、事故を起こした福島第一原発と双葉町の関係を象徴するエリアだった。

思い出の原風景

大沼さんが事故時まで住んでいた家は、その桜並木から約100m。しかも大沼さんが所有するアパートは、消えた桜並木と道路を挾んだ向かい側に今も建っている。そんな大沼さんにすら、町による伐採計画は知らされなかった。

「桜の花をくぐると『ああ双葉に帰って来たな』っていう、僕の思い出の中で一番に浮かんでくる原風景だったのに」と、悔しそうにつぶやく。

大沼さんは原発事故後、草木に覆われ、除染や家屋解体で変わりゆくふるさとの風景を記録に残してきた。「事前に『伐る』と言ってくれれば、最後に写真なりビデオに収めることもできただろうし…。『せめて今年の花が咲いたあとに』ぐらいは言えたと思うのに、残念です」。

その思いは彼一人のものではないはずだ。双葉町はシンボルとして、町の花に「さくら」を指定しているのだから。

〝負の遺産〟を撤去

町は伐採理由として「桜が〝てんぐ巣病〟という伝染病にかかり、倒木リスクもあるため」としている。しかし、大沼さんは「樹木医に診せれば、何本か残せたのではないか。なんでこんなに景色をズタズタにしてしまうのかな」と不信感を拭えない。

実は大沼さんにはもう一つ悔しい思い出がある。伐採された桜と対をなすように建っていた原発推進PR看板。その標語「原子力明るい未来のエネルギー」を考案したのが大沼さんだった。小学校6年生のとき宿題で提出した標語が優秀賞に選ばれ、看板に掲げられたのだ。

しかし原発事故後、その標語は皮肉な意味に転じ、看板は〝負の遺産〟となった。つまり事故によって町民は「原子力は破滅のエネルギー」(大沼さん)であることを知り、「豊かなくらしを失って初めて原子力を正しく理解」したのだから。

町が看板の撤去を決めたとき、大沼さんは「負の遺産として現場保存を!」という横断幕を自己所有のアパートに掲げ、署名を集めるなどして保存を町に要請した。

しかし町は2015年12月に看板を撤去。その時の理由も今回の桜の伐採とよく似ている。曰く「老朽化し、部品落下などの危険がある」。町は当時、全域が厳しく立ち入りを規制された帰還困難区域だったにもかかわらず。

復興と言うなら

確かに今回は避難指示が解除されており、桜の伐採は商業施設の整備という「復興まちづくり」のプロセスで起きた。

でも、大沼さんは町の説明に納得できない。「町が掲げていた〝原発と共に〟の町政を象徴する唯一の歴史的遺構を真っ先に消したことには違和感しかないです。看板は直そうと思えば、撤去費用を使って直せたはず。桜も残そうと思えば残せたはずだから。復興と言うなら(原発事故で全町避難の)暗闇の時代があって、そこから立ち上がっていく全体を指すのだから、やはり看板も桜も必要だったと思う」と、ふるさとの空を見上げる。

いつでも元気 2025.7 No.404

- 記事関連ワード

- 原発事故